Was bitte ist nun schon wieder der "Münchner Konsens"? Der "Münchner Konsens" geht auf das Frühjahr 2014 zurück. Auf der damaligen Münchner Sicherheitskonferenz (MSC) hatten der damalige Bundespräsident Joachim Gauck, der damalige Außenminister Frank-Walter Steinmeier und die damalige Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen drei bemerkenswerte Reden gehalten. Diese Reden hatten einen gemeinsamen Nenner, der später als "Münchner Konsens" bezeichnet wurde:

Deutschland solle "früher, entschiedener und substanzieller" handeln.

Und das aus dem Munde des ehemaligen Pfarrers Joachim Gauck, des friedliebenden Frank-Walter Steinmeier und einer Verteidigungsministerin, die bis heute als "Ungediente" verspottet wird. Die drei haben sich in den letzten sechs Jahren weiterentwickelt: Joachim Gauck genießt jetzt den Ruhestand, Frank-Walter Steinmeier das Amt des Bundespräsidenten und Ursula von der Leyen ihren Spitzenposten bei der EU. Nur Deutschland zeigt sich als "eine Gestaltungsmacht im Wartestand".

|

Munich Security Report MSR "Zeitenwende | Wendezeiten" und der "Münchner Konsens"

|

Dieser "Wartestand" gefällt unseren potenziellen Partnern gar nicht. Einige bezeichnen Deutschland bereits als "Drückeberger oder Trittbrettfahrer". Deutschland wolle von der internationalen Ordnung profitieren, sich jedoch "nicht selbst die Hände schmutzig" machen. Die Diplomaten des Auswärtigen Amtes sind in der Welt sehr geschätzt, aber deren Expertise im friedlichen Dialog sei zu wenig mit militärischer Stärke untermauert. Hier geht es mehr um Abschreckung, also ein "Show of Force" - ein Zeigen, dass man könnte, wenn man müsste. Als Schritt in die richtige Richtung wird deshalb die deutsche Führungsverantwortung in den diversen NATO-Projekten an der Ostflanke gewertet. In den letzten Jahren ist die Bundeswehr verschiedene europäische Kooperationen eingegangen und hat Verbände mit Soldaten aus Polen, den Niederlanden oder Frankreich gegründet. Kritiker sind dennoch der Meinung, dass Deutschland weit "hinter seinen Möglichkeiten zurückbleibt".

"Münchner Konsens" oder "Anhängsel Eurasiens"

Die Initiativen wurden weitestgehend vom Verteidigungsministerium vorangetrieben. Im Bundestag fehlt es an einer konstruktiven Auseinandersetzung mit der möglichen

Abkehr der USA von Europa und der NATO. Es

ist nämlich nicht nur die militärische Stärke, sondern auch

die nachrichtendienstliche Kompetenz der USA, auf die man sich bisher

verlassen hatte. Um einen Wegfall amerikanischer Fähigkeiten zu kompensieren, bräuchte Europa etwa 20 Jahre und sehr viel mehr Geld. Momentan sei Europa ohne die Amerikaner "blind, taub und stumm". Deshalb bleiben die "transatlantischen Beziehungen der Plan A" für Deutschland. Einen "realistischen Plan B" gibt es derzeit nicht. Dieser muss noch gemeinsam mit den europäischen Nachbarn entwickelt werden.

Wird der "Münchner Konsens" also weiterhin nur von wenigen Akteuren umgesetzt, könnte Deutschland sehr bald von der "Zeitenwende" überholt werden. Deutschland muss sich spätestens jetzt überlegen, ob es diese Zeitenwende als "enabling power" (Möglich-Macher-Macht) mitgestalten oder sich zukünftig als "Anhängsel Eurasiens" der Dominanz des Ostens unterordnen möchte. Die Durchsetzung dieser Dominanz erfolgt - entgegen dem "deutschen Mantra" allseits friedlicher Lösungen zum Trotz - bei Bedarf auch militärisch. Der amerikanische Verteidigungsexperte Eldridge Colby wird den Eindruck nicht los, dass viele Deutsche ein "instinktives Unbehagen" empfinden, sobald auch nur der "Beigeschmack von Realpolitik" auftrete.

Dabei haben Umfragen ergeben, dass sich weit mehr Bürger für Sicherheitspolitik interessieren, als landläufig angenommen. Es gebe sogar breite Zustimmung für Bundeswehreinsätze, die der Solidarität gegenüber Bündnispartnern dienen - Kameradschaft. Während CDU und CSU traditionell für militärische Lösungen aufgeschlossen sind, wechseln vermehrt auch Grüne auf diese Seite. Wähler des roten Parteienspektrums und der AfD lehnen einen konsequenten Umgang mit Staaten wie Russland ab.

Wirtschaftskraft und Führungskompetenz

Deutschland hat die wirtschaftliche Kraft und den Einfluss in der Welt. Es muss aber endlich das Selbstbewusstsein zum Ausleben des "Münchner Konsenses" aufbringen. Ausländische Diplomaten attestieren Deutschland einen sehr professionellen und honorigen Umgang mit der eigenen Geschichte. Kaum eine andere Nation kenne solch eine selbstkritische Auseinandersetzung. Das verleihe Deutschland eine ehrliche und reife Führungskompetenz. Wenn Staaten an der Peripherie der EU in nichtdemokratische Ambitionen abgleiten, kann das auch an der zögerlichen Wahrnehmung der Leitungsrolle Deutschlands liegen. Die Sehnsucht nach Führung treibt diese Staaten dann lieber in Richtung Russland oder China, wo es zumindest bezüglich der Leitung klare Verhältnisse gibt. Dass jemand, der seine Freiheit zugunsten von Sicherheit aufgibt, letztlich beides verliert, spielt dabei eine untergeordnete Rolle.

Beim Zerbröckeln der EU wäre Deutschland der "größte Nettoverlierer". Wie kein anderer Mitgliedsstaat profitieren wir von Binnenmarkt, Zollunion, Schengen-Abkommen und dem Euro. Laut IfW (Institut für Weltwirtschaft) würde bei einem Zerfall der EU das deutsche BIP um 173 Milliarden Euro abstürzen. Irgendwann folgen Frankreich mit 87 und die Niederlande mit 85 Milliarden Euro. Visegrád-Staaten wie Polen, Ungarn oder Tschechien würden herbe Verluste bei Subventionen und eben auch dem Binnenmarkt einfahren. Deutschland ist also auf seine europäischen Partner angewiesen. Würde es selbstbewusster mit Russland umgehen, könnte es auch die Videgrád-Staaten gewinnen. Die ehemalige spanische Außenministerin Ana Palacio unterstreicht die Führungsqualitäten Deutschlands. Halte sich Deutschland aber irgendwo zurück, erzeuge das "eine ausgeprägte Richtungslosigkeit".

Die 3% und der Bundessicherheitsrat

Die Münchner Sicherheitskonferenz fordert neben der beherzten Umsetzung des "Münchner Konsenses" und dem Mut zur Führung zwei weitere kurzfristig umsetzbare Dinge: Da wäre erstens die Einführung des Bundessicherheitsrates (BSR). Der BSR solle ähnlich des aktuellen Corona-Kabinetts aufgestellt sein. Das Corona-Kabinett zeichnet sich durch seine personelle Schlankheit sowie die "flachen Hierarchien und schnellen Eskalationsstufen" aus. Der BSR sollte ressortübergreifend strukturiert sein, so dass die Wege zwischen Verteidigungsministerium (BMVg), Innenministerium (BMI), Auswärtigem Amt und Entwicklungsministerium (BMZ) sehr kurz gehalten werden. In Großbritannien wird das bereits erfolgreich praktiziert. Dort gibt es den Nationalen Sicherheitsrat (National Security Council - NSC), der sich wöchentlich unter rotierendem Vorsitz trifft. Der BSR soll dann auch als "strategischer Impulsgeber" für Bundestag und Bundesregierung fungieren.

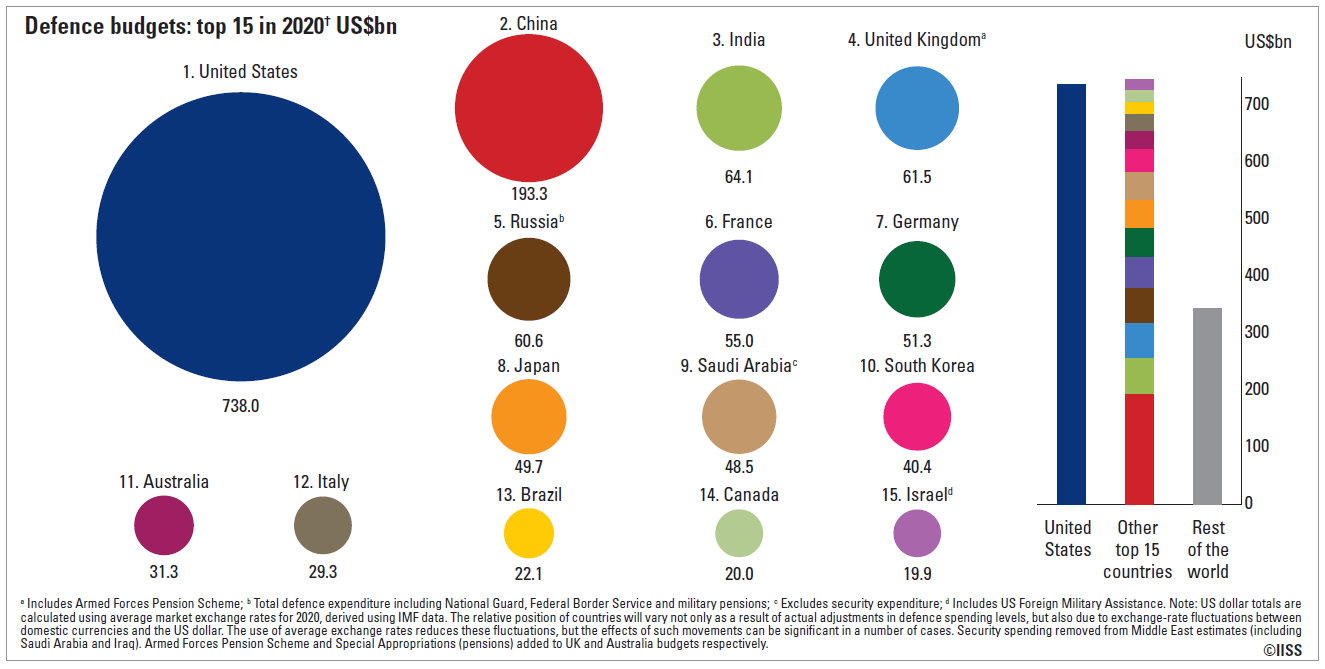

Der zweite Punkt ist eine Zusammenfassung der Haushalte für Verteidigung, Diplomatie und Entwicklungshilfe. Dieser 3er-Haushalt soll 3% des BIP entsprechen. Um eine gut koordinierte geostrategische Arbeit leisten zu können, sollten zunächst 2% in die Verteidigung fließen, 0,3% ans Auswärtige Amt und 0,7% ans BMZ. Das wären jährlich über 100 Milliarden Euro für diesen Außen- und Sicherheitskomplex. Die 3% wären auch eine geeignete Argumentationshilfe gegenüber den USA und unseren regionalen Partnern.

Auf Nachfrage in der gestrigen Regierungspressekonferenz wurde bestätigt, dass der Munich Security Report "Zeitenwende | Wendezeiten" bereits auf dem Schreibtisch der Bundesregierung liege, aber noch nicht im Detail ausgewertet wurde. Auch das Auswärtige Amt hatte sich bis gestern noch keine offizielle Meinung dazu gebildet.

Autor: Matthias Baumann