Am letzten Samstag fanden in der City von Berlin wieder Demonstrationen gegen die Corona-Maßnahmen statt. Organisiert wurde das maßgeblich von der Initiative "Querdenken 711" aus Stuttgart. Pressekollegen aus Berlin hatten den Anlass gemieden und den Samstag lieber auf der heimischen Terrasse, im Umland oder auf dem Balkon verbracht. Freunde und Bekannte wollten sich auch nicht in das Getümmel stürzen und verbrachten den Tag an der urbanen Peripherie.

Umso präsenter stellte sich die gesellschaftliche Peripherie in der City dar. Nach G20 in Hamburg war kaum noch etwas los in Deutschland. Endlich wieder Randale und das möglichst in einer Stadt, zu der man selbst keine Beziehung hat. Im Fahrwasser der schwäbischen Demo tummelte sich eine wahre "Melange" (Mischung) verfassungsrechtlich bedenklicher Akteure. Je nach inhaltlichem Schwerpunkt des Betrachters fielen diesem schwarz-weiß-rote Reichsfahnen, eine Fahne der Türkei oder zwei Fahnen der USA auf. An den Spitzen der Fahnen waren oftmals noch aufblasbare oder aus Pappe gebastelte Buchstaben "Q" zu sehen. Q wie Q-Anon oder Querdenken 711.

Verschwörungsgeschichten

Q-Anon ist nur eine von vielen Verschwörungsgeschichten, die derzeit unser Land überschwemmen. Demokratische Prozesse, Entscheidungsverantwortung und Meinungspluralität sind den Bürgern wohl zu anstrengend geworden, so dass diktatorische Zustände und in sich geschlossene Deutungssysteme wieder attraktiv erscheinen. Deren Anhänger zeigen bereits religiöse Anwandlungen und einen entsprechenden Fanatismus bei der Verteidigung ihrer elitären Erkenntnisse - und seien sie noch so abstrus.

Der Phantasie der Erfinder von Verschwörungstheorien sind keine Grenzen gesetzt. Hauptsache, die Story ist in sich schlüssig. Zielpublikum gibt es genug. Deshalb lassen sich Verschwörungsgeschichten auch gut als Geschäftsmodell aufziehen. Es muss lediglich auf vorhandene Missstände hingewiesen und dazu ein Schuldiger definiert werden. Ob der benannte Schuldige tatsächlich verantwortlich ist, spielt keine Rolle. Durch die Jagd auf diesen Einen wird von den ursprünglichen Problemen abgelenkt, ein gutes Gefühl des "Wir tun etwas" erzeugt und die initialen Missstände nicht gelöst. Wie simpel diese Theorien gestrickt sind, wird schon dadurch deutlich, dass bis heute "der Jude" den Platzhalter des Schuldigen ausfüllt. Die Dynamik entwickelt sich fast von selbst und am Ende will keiner die Verantwortung für die nicht erfolgte Lösung der Probleme und den Zusammenbruch des verqueren Denkgebildes tragen.

Ich sehe was, was du nicht siehst.

Während die Bundesregierung auf breiter Front erschüttert über die Fahnen des Deutschen Reiches war, relativierten das andere Beobachter mit den ein bis drei Fahnen der Türkei und der USA. Blind schienen jedoch die meisten gegenüber der überproportional hohen Anzahl russischer Fahnen zu sein: weiß-blau-rot als Fahne, weiß-blau-rot mit Adler, weiß-blau-rot am Rucksack, weiß-blau-rot kombiniert mit Querdenken-Fahne. Was haben so viele Russland-Fahnen auf einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen zu tun?

In sämtlichen sicherheitspolitischen Publikationen über den Cyber-Informationsraum (CIR) ist zu lesen, dass Russland hochentwickelte Fähigkeiten auf diesem Gebiet hat und diese auch konsequent und aggressiv einsetzt. Die baltischen Staaten arbeiten schon seit vielen Jahren an ihrer Resilienz gegenüber der Einflussnahme "fremder Mächte" in ihre Innenpolitik. Russland geht dabei sehr kreativ vor. Es beschäftigt behördliche und externe Kräfte mit der Beeinflussung von Diskussionen in sozialen Netzwerken sowie dem Verbreiten von Fake News und Halbwahrheiten. Russland unterfüttert medial und finanziell antidemokratische Kräfte in der EU und versucht damit den politischen Gegenpol an seiner Westflanke zu schwächen.

Die Frage nach der Zuständigkeit

Laut Aussage eines Sprechers des Innenministeriums habe man die Desinformationskampagnen zwar auf dem Radar, man solle sie aber nicht überbewerten. Die Bundesregierung sieht den Aufbau einer entsprechenden Resilienz in Deutschland als Querschnittsaufgabe. Wie bei Querschnittsaufgaben üblich, versanden diese, falls nicht jemand die Initiative zu deren Koordinierung ergreift. Dass in Deutschland tatsächlich kaum etwas in dieser Richtung getan wird, zeigen die Indizien und der jüngste Bericht der SWP (Stiftung Wissenschaft und Politik) über militärische Cyber-Operationen. Gerne wird auf die Geheimhaltung verwiesen. Dennoch entfalten auch geheime Aktionen zumeist sichtbare Wirkungen. Die Bundeswehr mit ihrem Kommando CIR darf in Bezug auf Desinformation gar nicht aktiv werden. Zuvor müssten die verfassungsrechtlichen und ethischen Grundlagen im Bundestag diskutiert werden. Kostbare Zeit, die angesichts der aktiven Einflussnahme russischer Akteure nicht zur Verfügung steht.

Apropos Verfassaung: Die wenigen Polizisten, die am Samstag den Eintritt der Demonstranten in den Bundestag verhindert haben, können von Glück reden, dass das eine unorganisierte und spontane Aktion war. Die beiden Polizisten mit ihren Stöcken hätten für trainierte Kampfsportler nur eine bedingte Hürde dargestellt. Jetzt werden sie als Helden gefeiert und durften am Montag sogar den Bundespräsidenten besuchen.

In Sicht auf die überforderte Bundespolizei kam die Frage auf, unter welchen Bedingungen das Wachbataillon zur Unterstützung am Reichstag eingesetzt werden könne. Immerhin ist der Schutz des Regierungssitzes Bestandteil von dessen Auftrag. Während des Corona-Lockdowns hatten Soldaten des Wachbataillons verschiedene Unterstützungsleistungen erbracht: Hilfsmitteltransporte, Objektschutz am Bundeswehrkrankenhaus und ähnliches. Warum dann nicht auch Präsenz zeigen am Reichstag? Es muss ja nicht gleich mit dem Transportpanzer Fuchs und auflafettierter Granatmaschinenwaffe vorgefahren werden. Dazu die Antwort eines Sprechers der Bundeswehr: "Eine Unterstützung durch das Wachbataillon für den Schutz des Regierungssitzes unter Inanspruchnahme hoheitlicher Zwangs- und Eingriffsbefugnisse müsste verfassungsrechtlich ausdrücklich zugelassen sein. Außerhalb eines Inneren Notstandes, des Spannungs- oder Verteidigungsfalles oder eines besonders schweren Unglücksfalles katastrophischen Ausmaßes ist dies nicht zulässig."

Autor: Matthias Baumann

Samstag, 5. September 2020

Donnerstag, 3. September 2020

Brexit und Corona verdoppeln die Rezession in Großbritannien

Der Termin war clever gelegt: Eine Stunde vor der Regierungspressekonferenz wollten gestern die BCCG (British Chamber of Commerce in Germany) und KPMG über die Auswirkungen der Corona-Krise und des Brexit auf Unternehmen mit Bezug zu Großbritannien informieren. Es sollten auch Forderungen gegenüber der Bundesregierung vorgetragen werden. Trotz der eleganten Terminkombination und mehrfacher Ankündigungen spiegelte die Zahl der anwesenden Journalisten, dass der Brexit inzwischen als ein ähnlich langweiliges Thema wie die ständig verschobene Eröffnung des BER gewertet wird.

Medialer Schwung kommt dann wohl erst wieder zum Jahresende auf. Dabei hat der bevorstehende Brexit bereits jetzt für eine Verdoppelung der Corona-Rezension in Großbritannien gesorgt. Während das BIP anderer EU-Staaten jeweils um etwa 10% eingebrochen ist, liegt das Minus von Großbritannien bei über 20%. Wie hart der Brexit wird, weiß vermutlich nicht einmal Boris Johnson. Bisher hatte er auf Zeit gespielt und kurz vor Ultimo seine Rosinenpicker-Forderungen gestellt. Darauf wird sich die EU wohl nicht mehr einlassen, zumal sie selbst mit Corona-Themen und sicherheitspolitischen Herausforderungen an der Ostflanke beschäftigt ist.

Die EU kann schon fast als Profiteur dieses wirtschaftlichen Niedergangs betrachtet werden. Sie gewinnt durch die Standortverlagerungen. Sie gewinnt durch britische Auslandsinvestitionen und sie gewinnt wertvolle Direktkontakte zu den USA, Japan und China. Bisher galt das United Kingdom nämlich als "Tor nach Europa". Aber nicht nur das BIP ist um über 20% eingebrochen. Zeitgleich stieg die Inflation um 10%. Wie Großbritannien unter diesen Umständen den Traum einer neuen Steueroase im Norden Europas träumen kann, ist schleierhaft.

Andreas Glunz von der KPMG ging auch auf die wirtschaftlichen Folgen von Corona ein. So sehen 50% befragter Unternehmen gar keine Auswirkungen. Die wenigsten Befragten befürchten eine Insolvenz. Es werde zwar signifikante Umsatzeinbußen geben, die jedoch mit längst überfälligen Maßnahmen zur Kostensenkung abgefangen werden. Das heißt in der Regel Mitarbeiterabbau und Digitalisierung. Letzteres kostet zwar Geld, lässt sich aber zurzeit gut über die Füllhörner des Konjunkturpaketes kompensieren.

So bezogen sich auch die Forderungen der BCCG an die Bundesregierung auf zwei wesentliche Punkte: Abbau von Bürokratie und Förderung der digitalen Infrastruktur. Oder wie es Günther Oettinger formulieren würde: "Lieber Schlaglöcher als Funklöcher".

Autor: Matthias Baumann

Medialer Schwung kommt dann wohl erst wieder zum Jahresende auf. Dabei hat der bevorstehende Brexit bereits jetzt für eine Verdoppelung der Corona-Rezension in Großbritannien gesorgt. Während das BIP anderer EU-Staaten jeweils um etwa 10% eingebrochen ist, liegt das Minus von Großbritannien bei über 20%. Wie hart der Brexit wird, weiß vermutlich nicht einmal Boris Johnson. Bisher hatte er auf Zeit gespielt und kurz vor Ultimo seine Rosinenpicker-Forderungen gestellt. Darauf wird sich die EU wohl nicht mehr einlassen, zumal sie selbst mit Corona-Themen und sicherheitspolitischen Herausforderungen an der Ostflanke beschäftigt ist.

Die EU kann schon fast als Profiteur dieses wirtschaftlichen Niedergangs betrachtet werden. Sie gewinnt durch die Standortverlagerungen. Sie gewinnt durch britische Auslandsinvestitionen und sie gewinnt wertvolle Direktkontakte zu den USA, Japan und China. Bisher galt das United Kingdom nämlich als "Tor nach Europa". Aber nicht nur das BIP ist um über 20% eingebrochen. Zeitgleich stieg die Inflation um 10%. Wie Großbritannien unter diesen Umständen den Traum einer neuen Steueroase im Norden Europas träumen kann, ist schleierhaft.

Andreas Glunz von der KPMG ging auch auf die wirtschaftlichen Folgen von Corona ein. So sehen 50% befragter Unternehmen gar keine Auswirkungen. Die wenigsten Befragten befürchten eine Insolvenz. Es werde zwar signifikante Umsatzeinbußen geben, die jedoch mit längst überfälligen Maßnahmen zur Kostensenkung abgefangen werden. Das heißt in der Regel Mitarbeiterabbau und Digitalisierung. Letzteres kostet zwar Geld, lässt sich aber zurzeit gut über die Füllhörner des Konjunkturpaketes kompensieren.

So bezogen sich auch die Forderungen der BCCG an die Bundesregierung auf zwei wesentliche Punkte: Abbau von Bürokratie und Förderung der digitalen Infrastruktur. Oder wie es Günther Oettinger formulieren würde: "Lieber Schlaglöcher als Funklöcher".

Autor: Matthias Baumann

Mittwoch, 2. September 2020

Peter Tauber besucht die Logistikschule in Garlstedt

Jedes Jahr durchlaufen etwa 13.000 Teilnehmer über 220 Trainingstypen an der Logistikschule der Bundeswehr im niedersächsischen Garlstedt. Wie diese Ausbildung auch unter Corona-Hygienemaßnahmen funktioniert, darüber machte sich heute der parlamentarische Staatssekretär Dr. Peter Tauber ein Bild vor Ort.

Nachdem er vom Kommandeur der Logistikschule, Brigadegeneral André Denk begrüßt und in den Auftrag der Schule eingewiesen worden war, ging es zur ersten Besichtigungsstation, dem logistischen Übungszentrum. Hier zeigte der stellvertretende Leiter dieses Bereichs, Oberstleutnant Christoph Schladt, dem Besucher die einsatznahe Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten, die in Kürze ihren Dienst im Auslandseinsatz - beispielsweise in Mali - versehen werden.

Bei dieser Station stellte Dr. Tauber fest, dass die Ausbildungsansprüche an die Truppe in den letzten Jahren deutlich gestiegen seien. Die Bundeswehr von heute muss sich neben der Ausbildung der Einsatzkontingente für Auslandseinsätze auch vermehrt der gewachsenen Herausforderung der Bündnis- und Landesverteidigung stellen.

Danach ging es in den technischen Bereich, also den Ort der Schulgeländes, an dem das schwere Gerät und die Fahrzeuge untergebracht sind. Dort wurde der Gast von Oberst Klaus-Dieter Betz, Leiter Bereich Lehre und Ausbildung sowie stellvertretender Kommandeur der Logistikschule, umfangreich eingewiesen. Das hierzu eingesetzte Fahrzeug, ein Schwerlasttransporter, veranschaulichte die Schwere der Aufgabe, der sich alle Beteiligten stellen.

Einen Einblick in die praktische Ausbildung erhielt der Staatssekretär dann an in den folgenden Stationen. Als erstes wurde die Ausbildung am Containerstapler ORION präsentiert, ein geländegängiges Fahrzeug, welches sowohl als Gabelstapler als auch als Containerumschlagfahrzeug genutzt werden kann. Hier fragte Dr. Tauber beim Ausbildungsleiter nach, ob man mit dem Gerät zufrieden sei: Ja! Die Herausforderungen beim Umgang lägen unter anderem in den motorischen Fähigkeiten des Bedienungspersonals.

Ein deutlich schwereres Fahrzeug wurde dann an der nächsten Station präsentiert. Der Bergepanzer 3 ist ein Kettenfahrzeug, das unter Gefechtsbedingungen ausgefallene Panzer bergen kann. Hier ließ es sich Dr. Tauber nicht nehmen, den 12-Zylinder-Motor aus dem Leopard 2 einem Funktionstest zu unterziehen. Nach Einweisung durch Fachpersonal natürlich.

Ein schönes Beispiel für ein gelungenes Rüstungsprojekt konnte dann an der letzten Station besichtigt werden. Im Jahr 2017 bestellte das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr insgesamt 33 Bergekranfahrzeuge G-BKF, deren Auslieferung vor kurzem zeit- und budgetgerecht begann. Die Logistikschule der Bundeswehr bildet nun die Soldaten aus, die später in der Truppe die eigentlichen Besatzungen der Fahrzeuge schulen. Auch hier ließ es sich Dr. Tauber nicht nehmen, das neue Fahrzeug einem ausführlichen Funktionstest zu unterziehen.

Video:

Dr. Peter Tauber an der LogSBw in Garlstedt

Gastbeitrag: Andreas Plaggenmeier

Nachdem er vom Kommandeur der Logistikschule, Brigadegeneral André Denk begrüßt und in den Auftrag der Schule eingewiesen worden war, ging es zur ersten Besichtigungsstation, dem logistischen Übungszentrum. Hier zeigte der stellvertretende Leiter dieses Bereichs, Oberstleutnant Christoph Schladt, dem Besucher die einsatznahe Ausbildung von Soldatinnen und Soldaten, die in Kürze ihren Dienst im Auslandseinsatz - beispielsweise in Mali - versehen werden.

Bei dieser Station stellte Dr. Tauber fest, dass die Ausbildungsansprüche an die Truppe in den letzten Jahren deutlich gestiegen seien. Die Bundeswehr von heute muss sich neben der Ausbildung der Einsatzkontingente für Auslandseinsätze auch vermehrt der gewachsenen Herausforderung der Bündnis- und Landesverteidigung stellen.

|

| Peter Tauber besucht die Logistikschule der Bundeswehr (LogSBw) in Garlstedt - hier beim Funktionstest eines Bergepanzers - Foto: Andreas Plaggenmeier |

Einen Einblick in die praktische Ausbildung erhielt der Staatssekretär dann an in den folgenden Stationen. Als erstes wurde die Ausbildung am Containerstapler ORION präsentiert, ein geländegängiges Fahrzeug, welches sowohl als Gabelstapler als auch als Containerumschlagfahrzeug genutzt werden kann. Hier fragte Dr. Tauber beim Ausbildungsleiter nach, ob man mit dem Gerät zufrieden sei: Ja! Die Herausforderungen beim Umgang lägen unter anderem in den motorischen Fähigkeiten des Bedienungspersonals.

Ein deutlich schwereres Fahrzeug wurde dann an der nächsten Station präsentiert. Der Bergepanzer 3 ist ein Kettenfahrzeug, das unter Gefechtsbedingungen ausgefallene Panzer bergen kann. Hier ließ es sich Dr. Tauber nicht nehmen, den 12-Zylinder-Motor aus dem Leopard 2 einem Funktionstest zu unterziehen. Nach Einweisung durch Fachpersonal natürlich.

Ein schönes Beispiel für ein gelungenes Rüstungsprojekt konnte dann an der letzten Station besichtigt werden. Im Jahr 2017 bestellte das Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr insgesamt 33 Bergekranfahrzeuge G-BKF, deren Auslieferung vor kurzem zeit- und budgetgerecht begann. Die Logistikschule der Bundeswehr bildet nun die Soldaten aus, die später in der Truppe die eigentlichen Besatzungen der Fahrzeuge schulen. Auch hier ließ es sich Dr. Tauber nicht nehmen, das neue Fahrzeug einem ausführlichen Funktionstest zu unterziehen.

Video:

Dr. Peter Tauber an der LogSBw in Garlstedt

Gastbeitrag: Andreas Plaggenmeier

Labels:

Bundeswehr,

NATO,

SiPol,

Verteidigungsministerium

Freitag, 28. August 2020

Kommandowechsel bei der Offizierschule des Heeres in Dresden

Die Offizierschule des Heeres wurde 1956 in Hannover gegründet - ein Jahr nach Gründung der Bundeswehr. 1998 zog sie nach Dresden um und ist dort auf dem historischen Areal der Albertstadt beheimatet. Jährlich werden hier etwa 4.500 militärische Führungskräfte ausgebildet. Diese gehören nicht nur zum Heer, sondern auch zu anderen Einheiten, die sich auf dem Land bewegen - also Angehörige des Sanitätsdienstes, der Streitkräftebasis und des Kommandos CIR (Cyber-Informationsraum).

Wie an Offizierschulen üblich, gibt es auch in Dresden einige ausländische Studenten. Derzeit studieren hier 60 Personen aus Großbritannien, Frankreich, Irak, Jordanien und weiteren Staaten. Die politischen Verhältnisse in den entsendenden Staaten spielen nur eine untergeordnete Rolle. Schließlich geht es um das Erlernen des militärischen Handwerkszeugs wie Taktik und Führung. So kann es gelegentlich vorkommen, dass ein stolzer Absolvent in sein afrikanisches Land zurückkehrt und wie Moussa Dadis Camara aus Guinea das Wissen zur Durchführung eines Staatsstreiches anwendet. Dass Fähigkeiten und übergebene "Werkzeuge" später nicht immer im Sinne des Vermittelnden eingesetzt werden, entspricht dem allgemeinen Lebensrisiko.

Apropos Risiko: Beim heutigen Übergabeappell zum Kommandowechsel an der Offizierschule wurde das Risiko einer flächendeckenden Ansteckung mit Corona dadurch minimiert, dass die Paradeaufstellung in entsprechendem Abstand angetreten war. Der Platz vor dem Schulgebäude sah fast wie ein Steckhalma-Spiel aus. Es waren heute auch neue Kommandos zu hören: "Masken ab!" und "Masken auf!" Von Corona lässt sich die Offizierschule nicht behindern. Schon einen Monat nach Start des Lockdowns wurde der Lehrbetrieb wieder aufgenommen. Unter strikten Hygieneauflagen finden seitdem wieder Laufbahnprüfungen und Fortbildungen statt.

Der neue Kommandeur der Schule, Brigadegeneral Olaf Rohde, bedient ebenfalls die deutsche Offiziersnorm: verheiratet und zwei Kinder. Er ist Jahrgang 1966 und trat mit 22 Jahren in die Bundeswehr ein. Auch er hat eine Panzervergangenheit und trägt das schwarze Barett. Olaf Rohde war Zugführer, Kompaniechef, Kommandeur und Referatsleiter im BMVg. Darüber hinaus hat er Einsatzerfahrung bei SFOR und ISAF.

Corona konnte jedoch nicht verhindern, dass die Schule weiter Wissen und Fähigkeiten vermittelt und dass Olaf Rohde laut und deutlich feststellte: "Offizierschule des Heeres hört auf mein Kommando!"

Video:

Übergabeappell an der Offizierschule des Heeres in Dresden

Autor: Matthias Baumann

|

| Kommandowechsel bei der Offizierschule des Heeres in Dresden - Übergabeappell im Zeichen von Corona - Foto: Bundeswehr / Sebastian Kelm |

Apropos Risiko: Beim heutigen Übergabeappell zum Kommandowechsel an der Offizierschule wurde das Risiko einer flächendeckenden Ansteckung mit Corona dadurch minimiert, dass die Paradeaufstellung in entsprechendem Abstand angetreten war. Der Platz vor dem Schulgebäude sah fast wie ein Steckhalma-Spiel aus. Es waren heute auch neue Kommandos zu hören: "Masken ab!" und "Masken auf!" Von Corona lässt sich die Offizierschule nicht behindern. Schon einen Monat nach Start des Lockdowns wurde der Lehrbetrieb wieder aufgenommen. Unter strikten Hygieneauflagen finden seitdem wieder Laufbahnprüfungen und Fortbildungen statt.

Der neue Kommandeur der Schule, Brigadegeneral Olaf Rohde, bedient ebenfalls die deutsche Offiziersnorm: verheiratet und zwei Kinder. Er ist Jahrgang 1966 und trat mit 22 Jahren in die Bundeswehr ein. Auch er hat eine Panzervergangenheit und trägt das schwarze Barett. Olaf Rohde war Zugführer, Kompaniechef, Kommandeur und Referatsleiter im BMVg. Darüber hinaus hat er Einsatzerfahrung bei SFOR und ISAF.

Corona konnte jedoch nicht verhindern, dass die Schule weiter Wissen und Fähigkeiten vermittelt und dass Olaf Rohde laut und deutlich feststellte: "Offizierschule des Heeres hört auf mein Kommando!"

Video:

Übergabeappell an der Offizierschule des Heeres in Dresden

Autor: Matthias Baumann

Labels:

Bundeswehr,

SiPol

Donnerstag, 27. August 2020

NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei Bundeskanzlerin Angela Merkel

Die Kanzlerin hatte heute ein stilechtes Jäckchen an: Dunkelgrün. Die Farbe der NATO ist zwar Blau, aber Grün passt zum Umfeld, in dem die Soldaten trainieren. Am Vormittag traf sich NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg mit Angela Merkel zu Gesprächen. Diese waren vollgepackt mit aktuellen Themen. Themen, die erschreckend nah an das Gebiet der EU herangerückt sind und sogar als Konflikt zwischen NATO-Partnern ausgetragen werden. Es ging um das östliche Mittelmeer, Belarus und die Verteidigungsfähigkeit Europas.

Letztere ist insofern wichtig, weil die Gefahr einer zweiten Amtszeit amerikanischer Unberechenbarkeit besteht. Der NATO-Generalsekretär sprach sich deshalb noch einmal für die Stärkung der transatlantischen Beziehungen aus und machte klar, dass auch die Sicherheitsinteressen der USA auf dem Spiel stehen. Alliierte sollten wieder eng zusammenarbeiten. Wie fragil die Zusammenarbeit in der NATO ist, zeigt der momentane Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei.

Jens Stoltenberg war ohnehin in Berlin. Im Hotel InterContinental treffen sich derzeit 20 Verteidigungsminister, in deren Runde der NATO-Chef natürlich nicht fehlen darf. Das Format nennt sich FNC - Framework Nations Concept. Seit 2014 hat Deutschland als "Lead Nation" die Leitung des FNC inne. Schirmherrinm ist die NATO. Nach der ersten Corona-Welle wurde die Gelegenheit genutzt und das insgesamt siebte Treffen anberaumt - unter strengen Corona-Auflagen und mit eingeschränkter journalistischer Begleitung.

16 der 20 Staaten gehören sowohl der EU als auch der NATO an. Es sei der 4. Fortschrittsbericht erarbeitet worden, der laut Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer auf breite Zustimmung stoße. Im Kern gehe es um ein Lagebild und die daraus abzuleitende Stärkung europäischer Fähigkeiten der Selbstverteidigung. Der Tenor folgt ihrer Amtsvorgängerin, die die europäische Verteidigungsfähigkeit stärken wollte, sich aber klar zur NATO inklusive der USA bekannte.

Jens Stoltenberg hütete sich vor Drohungen gegenüber Belarus und stellte lediglich fest, dass dort demokratische Zustände eingehalten werden sollten. Unklarheit herrscht zurzeit noch über den Fortgang des Afghanistan-Einsatzes: "Wie geht es weiter?", fragte die Kanzlerin. Auch das sollte Gegenstand des Gespräches sein.

Autor: Matthias Baumann

Letztere ist insofern wichtig, weil die Gefahr einer zweiten Amtszeit amerikanischer Unberechenbarkeit besteht. Der NATO-Generalsekretär sprach sich deshalb noch einmal für die Stärkung der transatlantischen Beziehungen aus und machte klar, dass auch die Sicherheitsinteressen der USA auf dem Spiel stehen. Alliierte sollten wieder eng zusammenarbeiten. Wie fragil die Zusammenarbeit in der NATO ist, zeigt der momentane Konflikt zwischen Griechenland und der Türkei.

|

| NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg bei Bundeskanzlerin Angela Merkel am Rande des 7. Treffens des FNC Framework Nations Concept |

16 der 20 Staaten gehören sowohl der EU als auch der NATO an. Es sei der 4. Fortschrittsbericht erarbeitet worden, der laut Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer auf breite Zustimmung stoße. Im Kern gehe es um ein Lagebild und die daraus abzuleitende Stärkung europäischer Fähigkeiten der Selbstverteidigung. Der Tenor folgt ihrer Amtsvorgängerin, die die europäische Verteidigungsfähigkeit stärken wollte, sich aber klar zur NATO inklusive der USA bekannte.

Jens Stoltenberg hütete sich vor Drohungen gegenüber Belarus und stellte lediglich fest, dass dort demokratische Zustände eingehalten werden sollten. Unklarheit herrscht zurzeit noch über den Fortgang des Afghanistan-Einsatzes: "Wie geht es weiter?", fragte die Kanzlerin. Auch das sollte Gegenstand des Gespräches sein.

Autor: Matthias Baumann

FDP-Fraktion reicht Verfassungsklage gegen den Solidaritätszuschlag ein

Am Montag reichte die FDP-Fraktion eine Klageschrift gegen den Soli beim Bundesverfassungsgericht ein. Nach Artikel 106 Absatz 1 Punkt 6 darf der Bund Ergänzungsabgaben zur Einkommenssteuer und der Körperschaftssteuer erheben. Einkommenssteuer zahlen etwa die Hälfte aller Bundesbürger und Körperschaftsteuer betrifft Kapitalgesellschaften wie GmbHs.

Auf diesen Absatz des Grundgesetzes stützte sich das Gesetz zur Erhebung des Solidaritätszuschlages - kurz und liebevoll "Soli" genannt. Der Zweck war damals der "Solidarpakt Ost". Inzwischen zeigt sich Strukturschwäche aber nicht mehr eindeutig an der Himmelsrichtung, sondern an Bedürftigkeiten quer durch die Bundesrepublik. Deshalb ist der Zweck nicht mehr gegeben. Zudem war das Gestz Ende 2019 ausgelaufen. Das interessierte die Große Koalition aber wenig, so dass ein entsprechendes Änderungsgesetz auf den Weg gebracht worden war, das erst ab 2021 eine Entlastung von 90% der Soli-Zahler vorsieht. Allerdings bringen die verbleibenden 10% trotzdem noch um die 50% des bisherigen Betrages auf. Das bedeutet, dass in diesem Jahr 20 Milliarden Euro erwartet werden und in 2021 immer noch 10 Milliarden Euro.

Wie zu erwarten war, wurde der Soli nicht 1:1 in den Aufbau Ost gesteckt. Er floss in den großen Topf des Bundeshaushaltes ein. Sicher kam auch ein Teil davon zweckgebunden an, aber nicht alles. Solch eine Ergänzungsabgabe ist attraktiv für den Bund. Kann doch aktuell damit die Corona-Krise gegenfinanziert werden. Eine Umwidmung ist formaljuristisch nicht möglich. Für Corona müsste eine separate Ergänzungsabgabe erhoben werden.

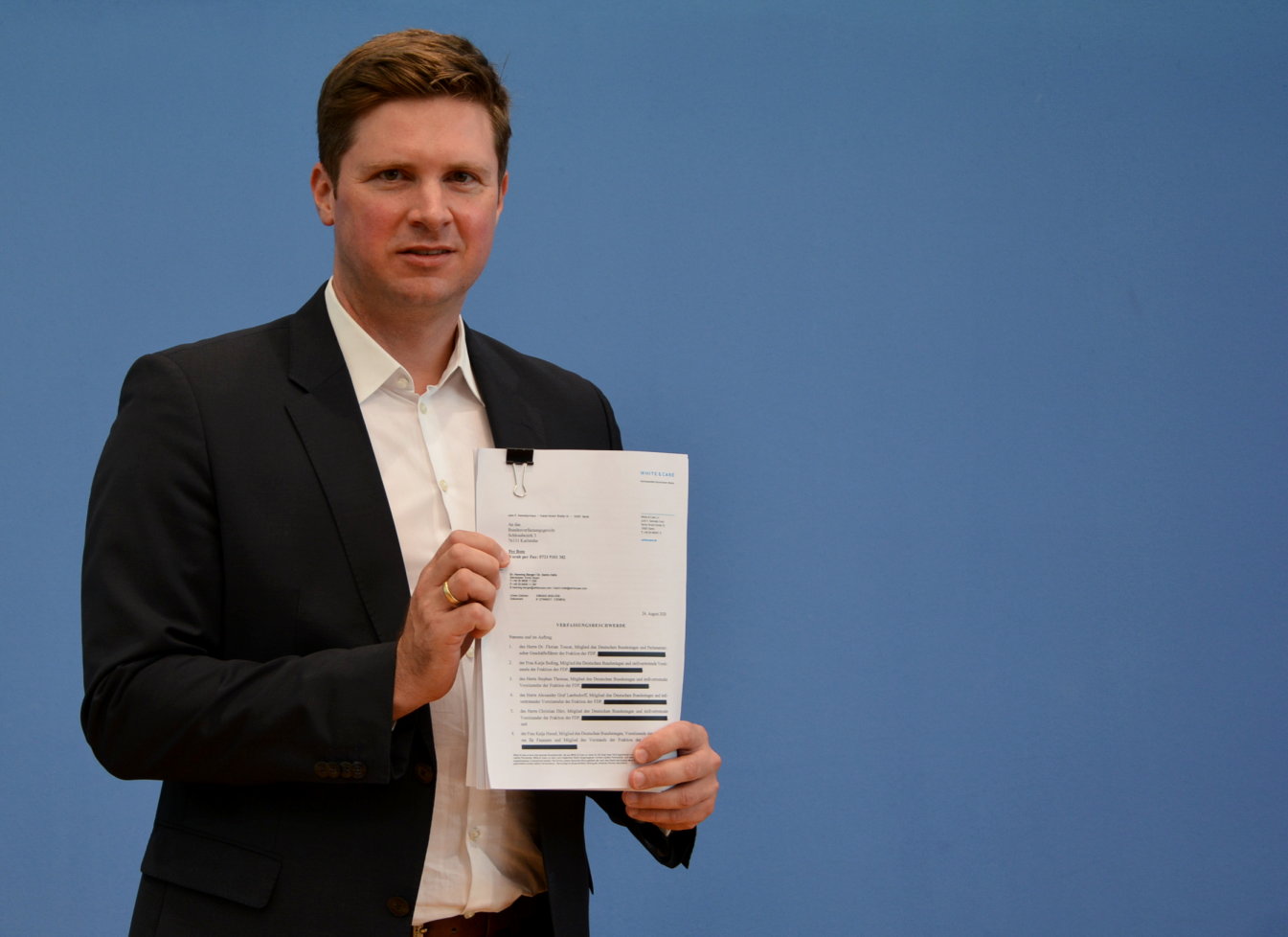

Bezüglich des Timings wollte sich Dr. Florian Toncar, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, nicht festlegen. Es dauere so lange, wie es eben beim Verfassungsgericht dauere. Man habe die Klageschrift am Montag eingereicht. Als nächstes werde es noch einige Schriftwechsel mit dem Gericht geben. Besonders erfreut wäre die FDP-Fraktion über eine persönliche Anhörung. Dass die Kläger ihr Anliegen wortgewandt vortragen können, haben sie heute in der Bundespressekonferenz bewiesen. Florian Toncar wurde unterstützt von Christian Dürr, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP.

Seitens der FDP erwartet man zwei mögliche Urteile: Das Wunschurteil wäre, dass das Änderungsgesetz ab Januar 2020 für Nichtig erklärt wird und der Bund den Soli rückwirkend zum 1. Januar an die Steuerzahler erstattet. Das zweite vorstellbare Ergebnis wäre, dass das Verfassungsgericht dem Bund eine Frist zur Nachbesserung setzt. Das wäre zumindest ein Teilerfolg. Mit einer Ablehnung sei nicht zu rechnen. Die FDP-Fraktion setzt mit dem Verfassungsgericht alles auf eine Karte: Wegen der Zuständigkeit für das Grundgesetz konnten sie sich gar nicht durch die Instanzen der Finanzgerichte klagen, sondern mussten sich direkt an Karlsruhe wenden. Sollte das Unterfangen wider Erwarten scheitern, erscheint eine Weitergabe an den Europäischen Gerichtshof wenig sinnvoll.

Es bleibt die Spannung, wann das Urteil vorliegt und wieviel Euro tatsächlich zurückerstattet werden. Die Finanzbehörden drücken bereits in den jährlichen Einkommensbescheiden ihre Zweifel an der "Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995" aus und deklarieren dessen Festsetzung "gemäß § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO" als "vorläufig".

Autor: Matthias Baumann

|

| FDP-Fraktion reicht Verfassungsklage gegen den Solidaritätszuschlag ein - Dr. Florian Toncar in der Bundespressekonferenz |

Wie zu erwarten war, wurde der Soli nicht 1:1 in den Aufbau Ost gesteckt. Er floss in den großen Topf des Bundeshaushaltes ein. Sicher kam auch ein Teil davon zweckgebunden an, aber nicht alles. Solch eine Ergänzungsabgabe ist attraktiv für den Bund. Kann doch aktuell damit die Corona-Krise gegenfinanziert werden. Eine Umwidmung ist formaljuristisch nicht möglich. Für Corona müsste eine separate Ergänzungsabgabe erhoben werden.

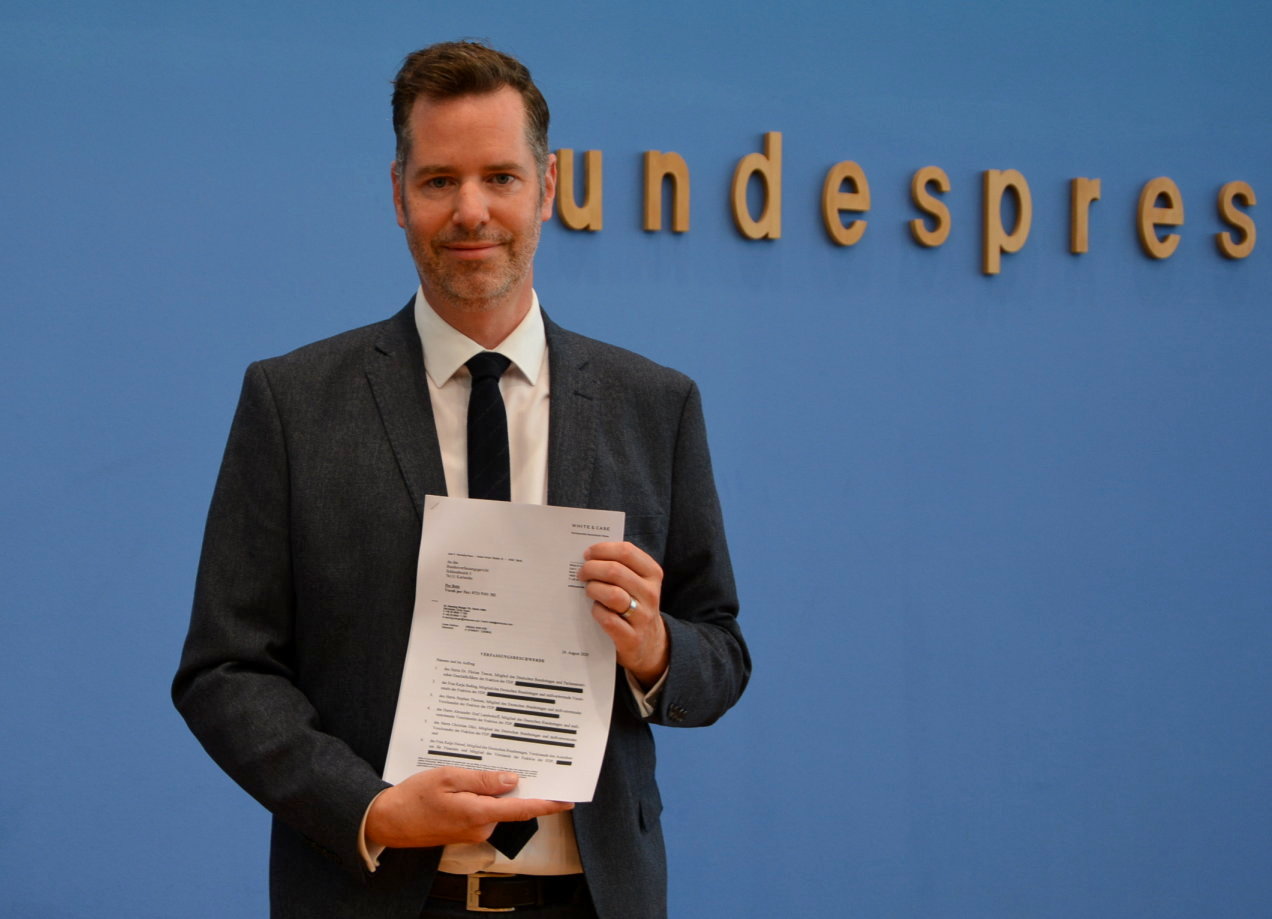

Bezüglich des Timings wollte sich Dr. Florian Toncar, finanzpolitischer Sprecher der FDP-Fraktion, nicht festlegen. Es dauere so lange, wie es eben beim Verfassungsgericht dauere. Man habe die Klageschrift am Montag eingereicht. Als nächstes werde es noch einige Schriftwechsel mit dem Gericht geben. Besonders erfreut wäre die FDP-Fraktion über eine persönliche Anhörung. Dass die Kläger ihr Anliegen wortgewandt vortragen können, haben sie heute in der Bundespressekonferenz bewiesen. Florian Toncar wurde unterstützt von Christian Dürr, dem stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der FDP.

|

| FDP-Fraktion reicht Verfassungsklage gegen den Solidaritätszuschlag ein - Christian Dürr in der Bundespressekonferenz |

Es bleibt die Spannung, wann das Urteil vorliegt und wieviel Euro tatsächlich zurückerstattet werden. Die Finanzbehörden drücken bereits in den jährlichen Einkommensbescheiden ihre Zweifel an der "Verfassungsmäßigkeit des Solidaritätszuschlaggesetzes 1995" aus und deklarieren dessen Festsetzung "gemäß § 165 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 AO" als "vorläufig".

Autor: Matthias Baumann

Mittwoch, 26. August 2020

Lieber tot als vermisst: Schicksalsklärung Zweiter Weltkrieg des DRK-Suchdienstes bis 2025 verlängert

Am 1. Juni 2009 endete der Air-France-Flug 447 von Rio de Janeiro nach Paris im Atlantik. Alle 228 Insassen kamen dabei ums Leben. An ihrem Tod bestand kein Zweifel. Allerdings wusste zunächst niemand, wo genau der Absturz stattgefunden hatte. Die trauernden Angehörigen konnten den Tod an keinem Ort festmachen, so dass ihnen ein wichtiger Schritt im Trauerprozess verwehrt war.

Erst 6 Tage nach dem Absturz fand man die ersten Wrackteile und Leichen. Doch keine Spur vom Flugschreiber und dem Rest des Airbus A330-203. Nach knapp zwei Jahren - bei der inzwischen vierten Suchaktion - wurde auf 4.000 Metern Tiefe ein Trümmerfeld mit Teilen des Flugzeuges entdeckt. Es folgte eine weitere Aktion, bei der der Flugschreiber und dessen Speichermodul geborgen werden konnten. Am 3. Juni 2011 hatte das Warten der Angehörigen ein Ende. Die Ursache war geklärt und es gab einen konkreten Ort. Jetzt konnten sich Angehörige auf den Weg machen und am Ort des Absturzes Abschied von ihren Verwandten und Freunden nehmen.

Der Zweite Weltkrieg hat ein Vielfaches solcher Schicksale produziert. Bis 1950 wurden 14 Millionen Suchanfragen gestellt und knapp 9 Millionen davon geklärt. Das betraf nicht nur Soldaten, sondern auch Zivilisten. Die Suche nach Soldaten gestaltete sich etwas einfacher. Diese hatten Erkennungsmarken aus Metall, waren in ihren Einheiten registriert worden, wurden in den Karteien der Lazarette inklusive ihres Krankheitsbildes erfasst und mussten Eingangspapiere in Gefangenenlagern unterzeichnen. Deutsche Soldaten wurden in Russland akribisch katalogisiert, was jedoch nicht bedeutete, dass sie gut behandelt wurden. Viele Kriegsgefangene starben in russischen Lagern an Unterernährung.

Da es noch keine Computer gab, wurde die Registrierung auf Karteikarten vorgenommen. Wenn also jemand eine Suchanfrage an das DRK oder den Volksbund stellte, mussten diese analogen Daten erst einmal mühsam verknüpft werden. Hinzu kamen der "Eiserne Vorhang" und der "Kalte Krieg". Man habe dennoch sehr konstruktiv mit den Unterabteilungen des Roten Kreuzes zusammengearbeitet und konnte viele der Anfragen beantworten. Wichtig dabei war, dass sich Suchende und Gesuchte beim DRK meldeten. Alles noch analog per Brief.

Mit der Auflösung der Sowjetunion wurden auch die Archive geöffnet und zum Vorschein kamen Berge von Karteikarten. Da diese jedoch in Russland verbleiben sollten, schreitet deren Digitalisierung nur langsam voran. Man ist auf die Zuarbeit der russischen Stellen angewiesen. In Deutschland arbeiten 98 Mitarbeiter für den DRK-Suchdienst. 25 Mitarbeiter davon sitzen in München und beschäftigen sich ausschließlich mit Suchanfragen zum Zweiten Weltkrieg: Zivilisten und Soldaten - ganz selten betrifft es Personen aus Skandinavien oder Russland.

Für 2020 erwartet das DRK 11.000 Anfragen zu Vermissten des Zweiten Weltkriegs. Die Erfolgsquote liegt bei 20%. Mit fortschreitender Digitalisierung kann diese Quote sicher noch gesteigert werden. Es lohnt sich also, nach einer gewissen Zeit wieder anzufragen, falls frühere Gesuche ins Leere gelaufen waren. Sinnvoll ist auch eine Anfrage bei anderen Organisationen wie dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wenn nämlich die Datenpools noch nicht abgeglichen wurden, kann es sein, dass längst Informationen über das Schicksal des Angehörigen vorliegen, nur eben an einer anderen Stelle.

Bei der heutigen Pressekonferenz waren auch zwei Suchende zugegen, die Ende 2019 zu Findenden geworden waren. Sie hatten letztendlich dicke Briefumschläge mit sämtlichen Unterlagen zu den letzten Lebensmonaten ihrer Väter bekommen. Es brauchte einige Tage, bis sie die neuen Erkenntnisse verdaut hatten. Dann stellte sich aber innerer Frieden bei ihnen ein. Die Unterlagen enthielten neben Todesort und Ursache sogar Informationen zur Position der Grabstätte. Die beiden Angehörigen sind nun um die 80 Jahre alt. Wenn sie sich rüstig genug fühlen und Corona eine Verschnaufpause macht, könnten sie nach Russland reisen und direkt am Grab Abschied nehmen. Der Volksbund bietet sogar Umbettungen nach Deutschland an.

Per Bundestagsbeschluss von 1953 fördert das Bundesinnenministerium (BMI) die Arbeit des DRK-Suchdienstes. Die Rubrik Zweiter Weltkrieg sollte eigentlich 2023 geschlossen werden. Wegen des nach wie vor hohen Interesses am Verbleib von Verwandten, wurde dieser Zeitraum nun auf 2025 verlängert. Inzwischen fragen nämlich nicht nur Ehepartner und Kinder, sondern auch Enkel an. Nicht abgeschlossene Trauerprozesse können Familien und deren Folgegenerationen belasten. Deshalb fühlt sich das BMI als "Heimatministerium" der "psychischen Stabilität" in der Heimat verpflichtet.

Ergänzend sei erwähnt, dass der DRK-Suchdienst seine Aufgaben über das Thema Zweiter Weltkrieg hinaus sieht. In Zusammenarbeit mit weltweiten Rot-Kreuz- und Rot-Halbmond-Stellen findet es Personen aus aktuellen Krisenregionen, stellt per Internet oder Telefon Kontakte zwischen Suchenden und Gesuchten her und sieht seinen Auftrag erfüllt, wenn sich die Personen endlich wieder physisch in den Armen liegen. Diese Arbeit wird auch nach 2025 weitergehen.

Autor: Matthias Baumann

Erst 6 Tage nach dem Absturz fand man die ersten Wrackteile und Leichen. Doch keine Spur vom Flugschreiber und dem Rest des Airbus A330-203. Nach knapp zwei Jahren - bei der inzwischen vierten Suchaktion - wurde auf 4.000 Metern Tiefe ein Trümmerfeld mit Teilen des Flugzeuges entdeckt. Es folgte eine weitere Aktion, bei der der Flugschreiber und dessen Speichermodul geborgen werden konnten. Am 3. Juni 2011 hatte das Warten der Angehörigen ein Ende. Die Ursache war geklärt und es gab einen konkreten Ort. Jetzt konnten sich Angehörige auf den Weg machen und am Ort des Absturzes Abschied von ihren Verwandten und Freunden nehmen.

|

| Pressekonferenz zum DRK-Suchdienst mit Gerda Hasselfeldt, Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes |

Da es noch keine Computer gab, wurde die Registrierung auf Karteikarten vorgenommen. Wenn also jemand eine Suchanfrage an das DRK oder den Volksbund stellte, mussten diese analogen Daten erst einmal mühsam verknüpft werden. Hinzu kamen der "Eiserne Vorhang" und der "Kalte Krieg". Man habe dennoch sehr konstruktiv mit den Unterabteilungen des Roten Kreuzes zusammengearbeitet und konnte viele der Anfragen beantworten. Wichtig dabei war, dass sich Suchende und Gesuchte beim DRK meldeten. Alles noch analog per Brief.

|

| Pressekonferenz zum DRK-Suchdienst mit Staatssekretär Dr. Markus Kerber, Bundesministerium des Innern |

Für 2020 erwartet das DRK 11.000 Anfragen zu Vermissten des Zweiten Weltkriegs. Die Erfolgsquote liegt bei 20%. Mit fortschreitender Digitalisierung kann diese Quote sicher noch gesteigert werden. Es lohnt sich also, nach einer gewissen Zeit wieder anzufragen, falls frühere Gesuche ins Leere gelaufen waren. Sinnvoll ist auch eine Anfrage bei anderen Organisationen wie dem Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge. Wenn nämlich die Datenpools noch nicht abgeglichen wurden, kann es sein, dass längst Informationen über das Schicksal des Angehörigen vorliegen, nur eben an einer anderen Stelle.

|

| Pressekonferenz zum DRK-Suchdienst mit Prof. Dr. Magnus Brechtken, Stellvertretendet Direktor Institut für Zeitgeschichte - Forschungsvorhaben "Suchende und Gesuchte des Zweiten Weltkriegs" |

Per Bundestagsbeschluss von 1953 fördert das Bundesinnenministerium (BMI) die Arbeit des DRK-Suchdienstes. Die Rubrik Zweiter Weltkrieg sollte eigentlich 2023 geschlossen werden. Wegen des nach wie vor hohen Interesses am Verbleib von Verwandten, wurde dieser Zeitraum nun auf 2025 verlängert. Inzwischen fragen nämlich nicht nur Ehepartner und Kinder, sondern auch Enkel an. Nicht abgeschlossene Trauerprozesse können Familien und deren Folgegenerationen belasten. Deshalb fühlt sich das BMI als "Heimatministerium" der "psychischen Stabilität" in der Heimat verpflichtet.

Ergänzend sei erwähnt, dass der DRK-Suchdienst seine Aufgaben über das Thema Zweiter Weltkrieg hinaus sieht. In Zusammenarbeit mit weltweiten Rot-Kreuz- und Rot-Halbmond-Stellen findet es Personen aus aktuellen Krisenregionen, stellt per Internet oder Telefon Kontakte zwischen Suchenden und Gesuchten her und sieht seinen Auftrag erfüllt, wenn sich die Personen endlich wieder physisch in den Armen liegen. Diese Arbeit wird auch nach 2025 weitergehen.

Autor: Matthias Baumann

Labels:

Bundespressekonferenz,

Innenminister,

SiPol

Sloweniens Präsident Borut Pahor im Schloss Bellevue empfangen

Bundespräsident Steinmeier und sein Gast, der slowenische Präsident Borut Pahor, hielten sich an die Corona-Regeln. Foto mit Maske, Foto ohne Maske, aber dafür mit entsprechendem Abstand. Während Borut Pahor jedes Mal elegant seine Maske im Sakko verschwinden ließ, behielt der Bundespräsident seine Maske in der Hand. Trotz des Abstandes war die morgendliche Begrüßung sehr herzlich.

Borut Pahor wurde vor 56 Jahren im ehemaligen Jugoslawien geboren. 1990 startete der diplomierte Politikwissenschaftler seine Karriere im slowenischen Parlament. Das war in der heißen Phase der Abkoppelung von Jugoslawien. Borut Pahor ist Sozialdemokrat - wie sein heute besuchter Amtskollege. Zeitgleich mit der Aufnahme seines Landes in die EU zog er 2004 ins Europäische Parlament ein. 2008 wurde er zum Ministerpräsidenten Sloweniens gewählt und legte deshalb sein Mandat in Brüssel nieder. 2011 musste er zurücktreten, nachdem einige Parlamentskollegen wegen Korruption aufgeflogen waren. Die Regierung verzeichnete damals in der Bevölkerung eine Unzufriedenheitsquote von über 80%.

Wenngleich die Sozialisten nach den anschließenden Neuwahlen nicht mehr die Regierungspartei stellten, wurde Borut Pahor ein Jahr später doch zum Präsidenten ernannt. 2017 wurde er in diesem Amt bestätigt. In Slowenien scheint die Demokratie also gut zu funktionieren.

Seit 16 Jahren ist Slowenien auch Mitglied der NATO und sollte schon deutlich weiter entwickelt sein. Auswertungen haben Bürokratie und deren Nebenschauplätze als kontraproduktiv erkannt. Dabei bedarf es in Slowenien wichtiger Modernisierungsmaßnahmen. Deren Durchführung wird jedoch seitens der EU und der NATO nach wie vor als "Herausforderungen" angesehen. So gibt es insbesondere bei der Sicherung des Luftraumes erhebliche Defizite. Ungarn und Italien müssen in diesem Bereich aushelfen.

Video:

Sloweniens Präsident Borut Pahor im Schloss Bellevue empfangen

Autor: Matthias Baumann

|

| Sloweniens Präsident Borut Pahor (links) von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier im Schloss Bellevue empfangen - Staatsbesuch unter Corona-Bedingungen |

Wenngleich die Sozialisten nach den anschließenden Neuwahlen nicht mehr die Regierungspartei stellten, wurde Borut Pahor ein Jahr später doch zum Präsidenten ernannt. 2017 wurde er in diesem Amt bestätigt. In Slowenien scheint die Demokratie also gut zu funktionieren.

Seit 16 Jahren ist Slowenien auch Mitglied der NATO und sollte schon deutlich weiter entwickelt sein. Auswertungen haben Bürokratie und deren Nebenschauplätze als kontraproduktiv erkannt. Dabei bedarf es in Slowenien wichtiger Modernisierungsmaßnahmen. Deren Durchführung wird jedoch seitens der EU und der NATO nach wie vor als "Herausforderungen" angesehen. So gibt es insbesondere bei der Sicherung des Luftraumes erhebliche Defizite. Ungarn und Italien müssen in diesem Bereich aushelfen.

Video:

Sloweniens Präsident Borut Pahor im Schloss Bellevue empfangen

Autor: Matthias Baumann

Labels:

Bundespräsident,

Bundesregierung,

Schloss Bellevue,

Steinmeier

Location:

Spreeweg 1, 10557 Berlin, Deutschland

Donnerstag, 20. August 2020

Botschafter von Sri Lanka, Kambodscha, Brunei und Tschechien beim Bundespräsidenten akkreditiert

Die Frauenquote lag heute bei 75%: drei Botschafterinnen und ein Botschafter durften nach Maßgabe der Corona-Regelungen ihr Beglaubigungsschreiben beim Bundespräsidenten abgeben. Damit alles möglichst berührungslos ablaufen konnte, wurde ein stilechter Tisch vor die samtige Dienstfahne gestellt. Über diesen Tisch wurde dann das Schreiben transferiert. Hier die Reihenfolge des Erscheinens der Exzellenzen:

Botschafterin der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka, Manori Premila Unambuwe

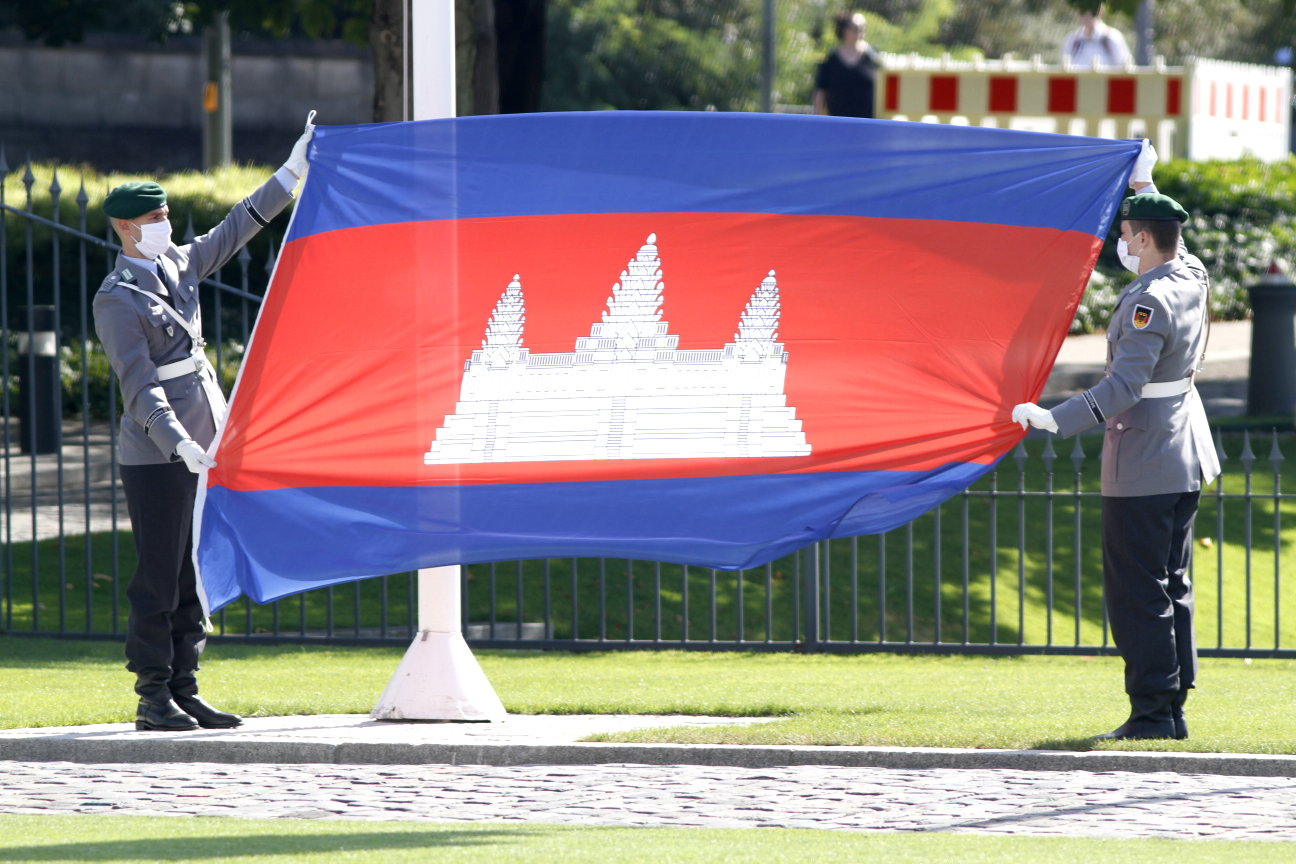

Botschafterin des Königreichs Kambodscha, Phen Savny

Botschafterin von Brunei Darussalam, Pengiran Hajah Krtini Pengiran Haji Tahir

Botschafter der Tschechischen Republik, Tomáš Kafka

Sri Lanka ist ein Inselstaat am Südzipfel von Indien. Der großflächig auf der Flagge dargestellte Löwe ist in unseren Breitengraden durch die Etikettierung der verschiedenen Ceylon-Tees bekannt. Das heutige Sri Lanka befand sich mehrfach unter Kolonialherrschaft. Als Martin Luther in Deutschland für die Reformation unterwegs war, machten sich Portugal und die Niederlande über die Insel her. Etwa 300 Jahre lang wechselten deren Einflussbereiche. Als um 1800 Napoleon in Europa sein Unwesen trieb, kamen die Briten nach Ceylon und übernahmen die Insel als Kronkolonie. Zunächst wurde in großem Stil Kaffee angebaut. 1860 wurden diese Anbauflächen jedoch in Tee-Plantagen umfunktioniert.

1948 wurde Sri Lanka unabhängig, ist aber Teil des Commonwealth. Damit übt Großbritannien weiterhin seinen Einfluss auf das Land aus. Sri Lanka hat 22 Millionen Einwohnen und hatte vor Corona eine jährliche Wirtschaftsleistung von knapp 4.000 USD pro Kopf.

Etwas weiter östlich liegt Kambodscha. Kambodscha hat 16 Millionen Einwohner und im Jahr 2019 eine jährliche Wirtschaftsleistung von 1.600 USD pro Person. Die Besiedlung dieses Landes am Unterlauf des Mekong hat vor 2.500 Jahren begonnen. Damals herrschten dort die Khmer. Im 19. Jahrhundert gab es diverse Streitigkeiten zwischen den Nachbarn (Thailand und Vietnam), so dass Frankreich auf den Plan trat und für etwa 80 Jahre die Vorherrschaft auf diesem Gebiet ausübte. Es folgten weitere wirre Machtkämpfe, die 1975 durch die Roten Khmer beendet wurden.

Die kommunistischen Roten Khmer kannten nur einen Feind: das eigene Volk. Man geht inzwischen von 2 Millionen Ermordeten innerhalb von drei Jahren aus. Da 1978 auch viele in Kambodscha lebende Vietnamesen umgebracht wurden, griff Vietnam ein und konnte den Schrecken relativ schnell beenden. Erst 1991 wurde Kambodscha zaghaft in eine Art Unabhängigkeit unter der Aufsicht der UNO überführt. Die Roten Khmer existierten allerdings noch bis 1998 weiter und verschafften sich immer wieder durch Guerillaaktionen Gehör. 1998 starb auch deren Führer Pol Pot und wurde in Würdigung seiner Taten unter einem Haufen Müll verbrannt.

Die Diktatur wird Kambodscha wohl so schnell nicht los. Seit über 20 Jahren herrscht dort Premierminister Hun Sen mit den üblichen Werkzeugen Korruption, Wahlfälschung, Einschüchterung, Verschwinden lassen und so weiter. Die neue Botschafterin Phen Savny vertritt Kambodscha nicht nur gegenüber Deutschland, sondern auch gegenüber Tschechien, Ungarn, Slowakei, Kroatien und Slowenien. Wenn also ein Kroate ein Visum benötigt, muss er nach Berlin reisen. Die Botschaft befindet sich in der Nähe des S-Bahnhofs Berlin-Pankow.

Noch östlicher liegt Brunei Darussalam. Das Land verzahnt sich in die Nordküste Malaysias und hat eine recht ungewöhnliche Flagge: gelb mit einem weiß-schwarzen Querstrich. In Brunei Darussalam leben 450.000 Menschen in einer Erbmonarchie. Die jährliche Produktivität der Landes mit fast 28.000 USD pro Kopf ist recht hoch. Das liegt wohl hauptsächlich an den Erdöl- und Erdgasvorkommen. Bemerkenswert hoch ist auch der Verteidigungshaushalt. Dieser liegt bei 3,48% des BIP. Brunei Darussalam ist auf militärischem Gebiet westlich orientiert, nimmt an UNIFIL im Libanon teil und hat in den letzten Jahren erheblich seine Fähigkeiten bei der Abwehr von Cyber-Angriffen verbessert.

Sucht man nach dem Lebenslauf von Botschafterin Pengiran Hajah Krtini Pengiran Haji Tahir, findet man eine großzügig auf den ersten Google-Ergebnisseiten platzierte Darstellung seiner Majestät, Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu’izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan

Haji Omar ‘Ali Saifuddien Sa’adul Khairi Waddien, Sultan und Yang

Di-Pertuan von Brunei Darussalam. Irgendwann taucht eine Information aus 2016 auf, wonach die neue Botschafterin als Generalkonsulin touristische Abkommen mit China angebahnt hatte.

Tomáš Kafka war heute der einzige männliche Botschafter. Er vertritt die Tschechische Republik und damit das einzige nichtasiatische Land im heutigen Akkreditierungsreigen. Tschechien hat 10 Millionen Einwohner und eine Wirtschaftsleistung von 23.000 USD pro Kopf. Tschechien ist Teil des Visegrád-Verbundes. Die Visegrád-Staaten haben zwei wichtige Gemeinsamkeiten: Sie liegen an der Ostflanke Europas und sind ausschließlich Nettoempfänger der EU. Besonders viel Geld fließt an die Visegrád-Staaten Polen und Ungarn.

Botschafter Tomáš Kafka war bereits Anfang der 1990er Jahre als Kulturattaché in Deutschland. Anschließend war er Botschafter in Irland und für den deutsch-tschechischen Zukunftsfonds zuständig. Zudem hat er deutschsprachige Bücher übersetzt. Darunter auch von Franz Kafka. Nach eigenen Angaben ist er mit diesem jedoch nicht verwandt oder verschwägert. Tomáš Kafka betrachtet Berlin als das "Tor der Tschechen nach Europa". In Sicht auf Visegrád ist ihm wichtig, dass kein Ausverkauf der Ideale Europas geschieht. Deshalb war wohl intern so lange um die Besetzung des Botschafterpostens in Berlin gerungen worden. Der Vorgänger Tomáš Kafkas hatte schon im Januar den Platz geräumt.

Autor: Matthias Baumann

Botschafterin der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka, Manori Premila Unambuwe

Botschafterin des Königreichs Kambodscha, Phen Savny

Botschafterin von Brunei Darussalam, Pengiran Hajah Krtini Pengiran Haji Tahir

Botschafter der Tschechischen Republik, Tomáš Kafka

|

| Botschafterin der Demokratischen Sozialistischen Republik Sri Lanka, Manori Premila Unambuwe, bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier akkreditiert - Foto: Bundeswehr/Zeichenstelle WachBtl BMVg |

1948 wurde Sri Lanka unabhängig, ist aber Teil des Commonwealth. Damit übt Großbritannien weiterhin seinen Einfluss auf das Land aus. Sri Lanka hat 22 Millionen Einwohnen und hatte vor Corona eine jährliche Wirtschaftsleistung von knapp 4.000 USD pro Kopf.

Etwas weiter östlich liegt Kambodscha. Kambodscha hat 16 Millionen Einwohner und im Jahr 2019 eine jährliche Wirtschaftsleistung von 1.600 USD pro Person. Die Besiedlung dieses Landes am Unterlauf des Mekong hat vor 2.500 Jahren begonnen. Damals herrschten dort die Khmer. Im 19. Jahrhundert gab es diverse Streitigkeiten zwischen den Nachbarn (Thailand und Vietnam), so dass Frankreich auf den Plan trat und für etwa 80 Jahre die Vorherrschaft auf diesem Gebiet ausübte. Es folgten weitere wirre Machtkämpfe, die 1975 durch die Roten Khmer beendet wurden.

|

| Botschafterin des Königreichs Kambodscha, Phen Savny, bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier akkreditiert - Foto: Bundeswehr/Zeichenstelle WachBtl BMVg |

|

| Botschafterin des Königreichs Kambodscha, Phen Savny, bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier akkreditiert - Flagge von Kambodscha - Foto: Bundeswehr/Zeichenstelle WachBtl BMVg |

|

| Botschafterin von Brunei Darussalam, Pengiran Hajah Krtini Pengiran Haji Tahir, bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier akkreditiert - Foto: Bundeswehr/Zeichenstelle WachBtl BMVg |

|

| Botschafterin von Brunei Darussalam, Pengiran Hajah Krtini Pengiran Haji Tahir, bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier akkreditiert - Foto: Bundeswehr/Zeichenstelle WachBtl BMVg |

|

| Botschafter der Tschechischen Republik, Tomáš Kafka, bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier akkreditiert - Foto: Bundeswehr/Zeichenstelle WachBtl BMVg |

|

| Botschafter der Tschechischen Republik, Tomáš Kafka, bei Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier akkreditiert - Flagge von Tschechien - Foto: Bundeswehr/Zeichenstelle WachBtl BMVg |

Autor: Matthias Baumann

Labels:

Botschafter,

Bundespräsident,

Bundesregierung,

Steinmeier

Location:

Spreeweg 1, 10557 Berlin, Deutschland

Mittwoch, 5. August 2020

Libanon: Die Explosion tangiert auch deutsche Staatsbürger und Immobilien

Heute um zehn nahm der Krisenstab der Bundesregierung zur Großexplosion im Libanon seine Arbeit auf. Es trafen sich Vertreter des BMI, des BMZ, des Auswärtigen Amtes und des BMVg. Die Lage ist noch sehr unübersichtlich.

Bekannt ist derzeit nur, dass das Gebäude der Botschaft und das Goethe-Institut stark beschädigt sind. Es gibt auch schon einige Meldungen zu verletzten Deutschen. Genaue Zahlen wollte das Auswärtige Amt gegen halb zwölf aber noch nicht herausgeben, weil die Daten erst einmal gesammelt und geordnet werden.

Insgesamt 250.000 Einwohner Beiruts sollen jetzt ohne Wohnraum dastehen. Darunter auch viele Deutsche, die für diverse Hilfsorganisationen arbeiten. Deutschland engagiert sich schon länger in dem krisengeschüttelten Land: Bildungsprojekte, Wirtschaftsförderung und nicht zuletzt bei UNIFIL.

Die Soldaten der UNIFIL waren auf dem Meer unterwegs, so dass sie nur insofern betroffen sind, dass sie möglicherweise in den nächsten Tagen für Hilfeleistungen eingesetzt werden. Ein weiteres UNIFIL-Schiff ist von Zypern aus in die Region aufgebrochen. Die Luftwaffe hält ihre medizinisch nutzbare A400M-Flotte ebenfalls für einen Einsatz bereit. Diese wurde aber noch nicht angefordert. Das Innenministerium erklärte seine Bereitschaft zur Entsendung von Forensikern, falls diese erbeten werden.

Auf jeden Fall fliegen heute Abend 47 Experten des THW (Technisches Hilfswerk) in den Libanon. Das THW unterhält eine Spezialeinheit "Bergung Ausland". Das Team wird von einem Hochbaustatiker begleitet, der die statische Sicherheit des Botschaftsgebäudes prüfen soll. Da das Auswärtige Amt eine weitere Liegenschaft im Libanon unterhält, kann der Botschaftsbetrieb nach einer kurzen Umzugsphase am alternativen Standort weitergeführt werden.

Zur Ursache der Explosion liegen der Bundesregierung bislang keine Erkenntnisse vor.

Autor: Matthias Baumann

Bekannt ist derzeit nur, dass das Gebäude der Botschaft und das Goethe-Institut stark beschädigt sind. Es gibt auch schon einige Meldungen zu verletzten Deutschen. Genaue Zahlen wollte das Auswärtige Amt gegen halb zwölf aber noch nicht herausgeben, weil die Daten erst einmal gesammelt und geordnet werden.

Insgesamt 250.000 Einwohner Beiruts sollen jetzt ohne Wohnraum dastehen. Darunter auch viele Deutsche, die für diverse Hilfsorganisationen arbeiten. Deutschland engagiert sich schon länger in dem krisengeschüttelten Land: Bildungsprojekte, Wirtschaftsförderung und nicht zuletzt bei UNIFIL.

Die Soldaten der UNIFIL waren auf dem Meer unterwegs, so dass sie nur insofern betroffen sind, dass sie möglicherweise in den nächsten Tagen für Hilfeleistungen eingesetzt werden. Ein weiteres UNIFIL-Schiff ist von Zypern aus in die Region aufgebrochen. Die Luftwaffe hält ihre medizinisch nutzbare A400M-Flotte ebenfalls für einen Einsatz bereit. Diese wurde aber noch nicht angefordert. Das Innenministerium erklärte seine Bereitschaft zur Entsendung von Forensikern, falls diese erbeten werden.

Auf jeden Fall fliegen heute Abend 47 Experten des THW (Technisches Hilfswerk) in den Libanon. Das THW unterhält eine Spezialeinheit "Bergung Ausland". Das Team wird von einem Hochbaustatiker begleitet, der die statische Sicherheit des Botschaftsgebäudes prüfen soll. Da das Auswärtige Amt eine weitere Liegenschaft im Libanon unterhält, kann der Botschaftsbetrieb nach einer kurzen Umzugsphase am alternativen Standort weitergeführt werden.

Zur Ursache der Explosion liegen der Bundesregierung bislang keine Erkenntnisse vor.

Autor: Matthias Baumann

Labels:

Bundespressekonferenz,

Bundesregierung

Abonnieren

Kommentare (Atom)